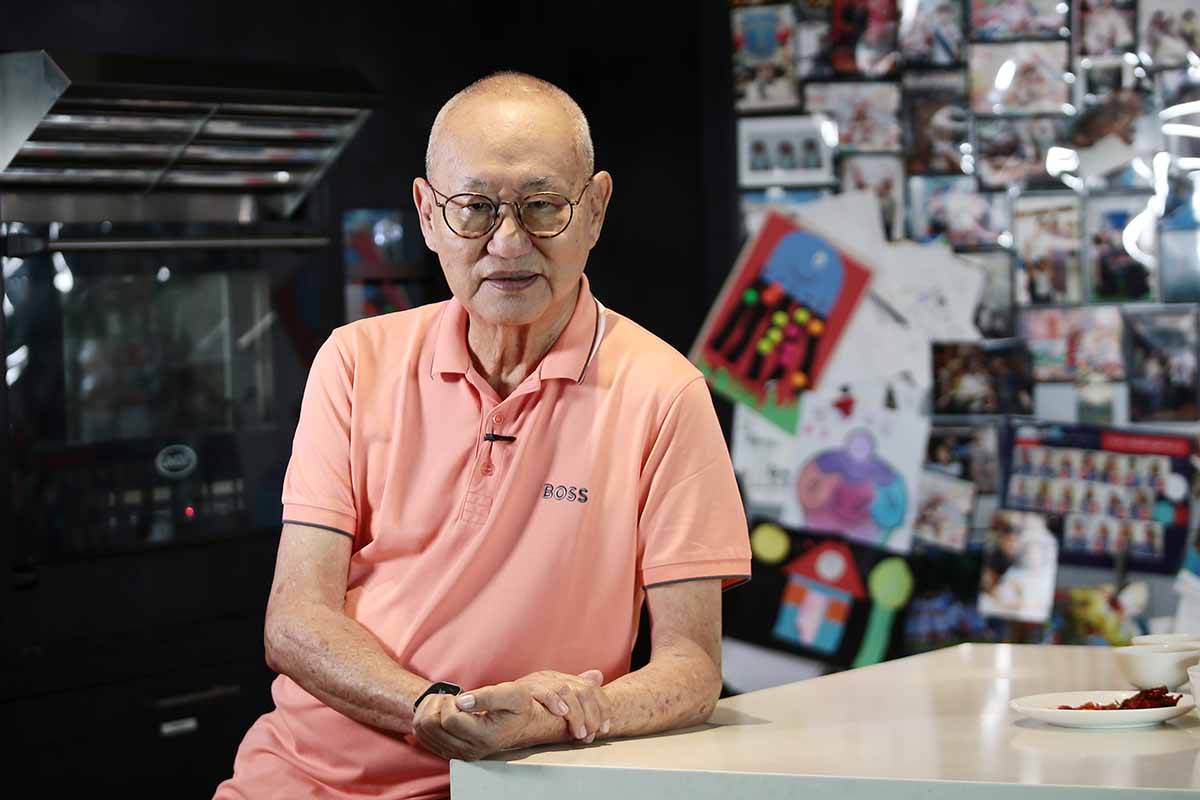

William Wongso tengah duduk menikmati waktu santainya, sambil sesekali menyesap kopi buatannya saat menyambut kedatangan kami.

“Ada yang mau kopi? Sudah pada makan? Mau kopi apa?” tanyanya kepada tim CNN Indonesia, ibarat menjamu tamu yang lama tak jumpa. Ia kemudian beranjak dari kursinya untuk membuatkan kami secangkir cafe latte panas.

Secangkir kopi ini terasa spesial. Bagaimana tidak, ini racikan sang legenda kuliner Indonesia. Secangkir kopi yang melarutkan kami lebih dalam ke dunia kuliner.

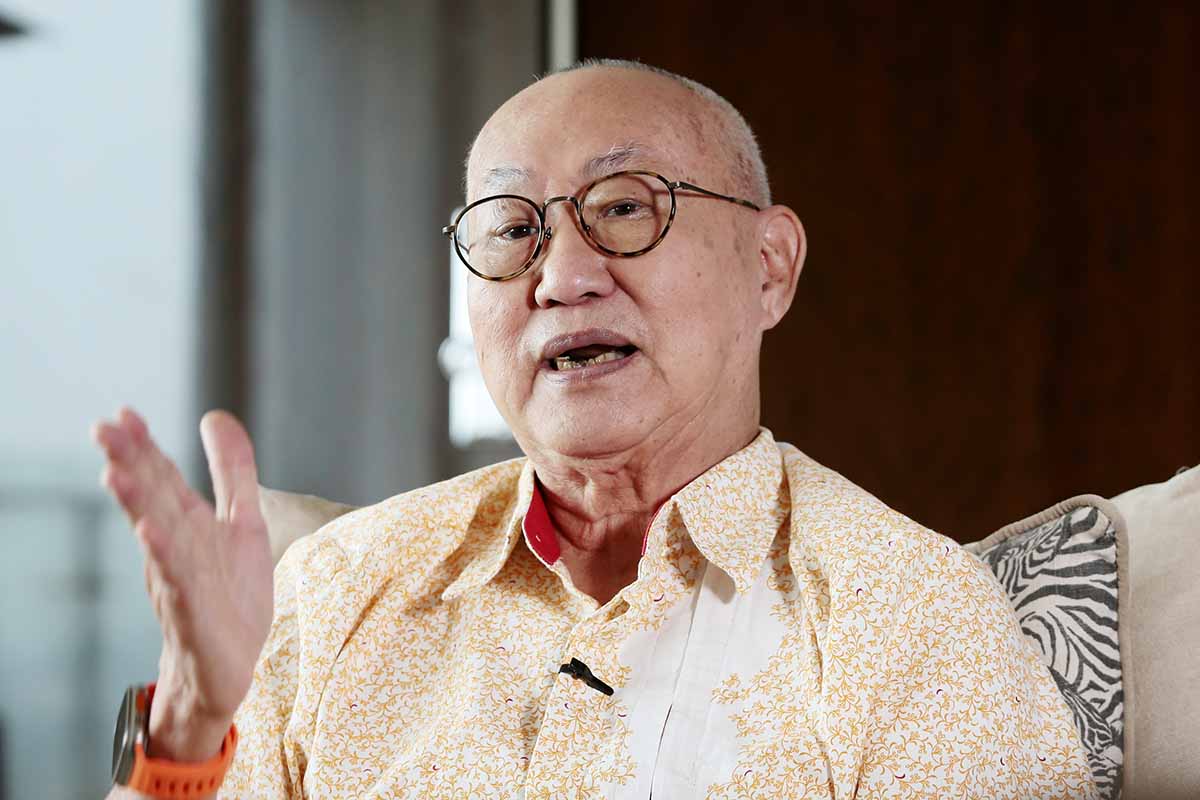

Bagi yang sudah kenal akrab, dia lebih sering disapa om Will, sementara kebanyakan orang menyapanya sebagai chef atau pak. Namun, panggilan yang paling akrab dan menyenangkan baginya tentu saja Opa dari cucu-cucu kesayangannya.

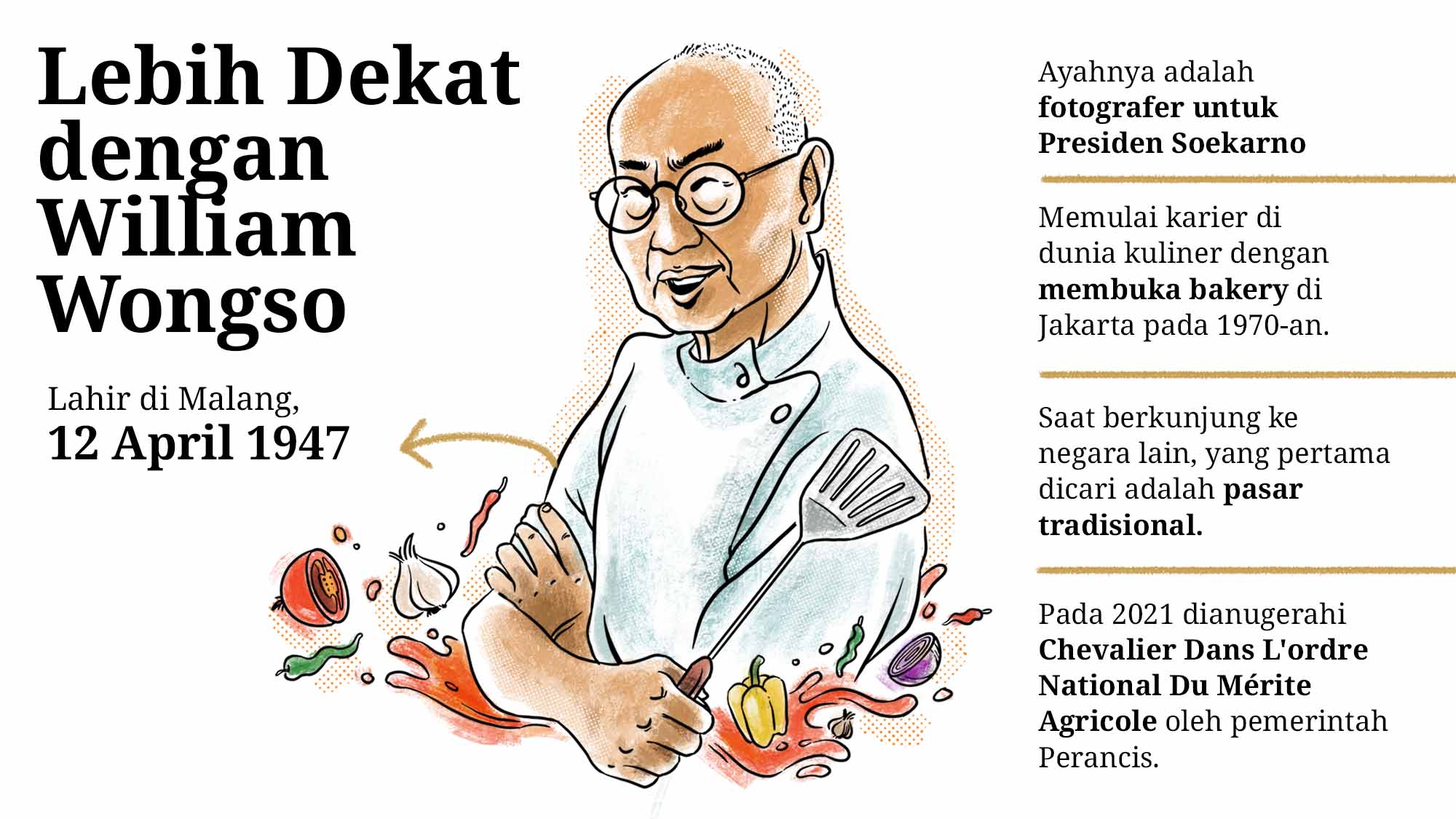

Di usianya yang ke-76 tahun, pria asli Malang yang lahir April 12, 1947 ini masih sibuk wara-wiri membuat makanan Indonesia makin populer di dunia. Dia kerap terbang dari satu sisi dunia ke ujung dunia yang lain, dengan satu misi: memperkenalkan kuliner Indonesia.

Hari itu saja, pada suatu siang di akhir Juli 2023, dia baru pulang menyelesaikan agendanya di Singapura dan Penang, Malaysia. Di Penang, ia diundang untuk food tasting masakan chef asal Portugal yang sudah tiga tahun di Thailand. Setelahnya ia singgah di Singapura dan Sydney untuk mengerjakan proyek pribadi.