Beda kota, beda budaya. Setidaknya kalimat itu tepat untuk menggambarkan perbedaan Semarang dengan dua kota yang berada di dekatnya. Tak seperti di Semarang, di mana kebiasaan itu terstigmatisasi oleh watak puritan masyarakatnya, gejolak kehidupan di Yogyakarta dan Solo justru lekat dengan budaya minum.

“Dulu, Yogya tuh kota yang penuh dengan kebahagiaan,” ujar Heru Wahyono, seraya tersenyum simpul mengingat masa-masa jaya tetes nirwana di kotanya. Itu pula yang membuat vokalis Shaggy Dog ini menulis lagu berjudul Di Sayidan pada awal-awal kemunculannya.

Sayidan adalah tempat Heru bersama kawan-kawan biasa menuangkan air kedamaian bernama lapen -- salah satu minuman legendaris milik Yogyakarta.

Langsung penang (pusing), nama panjangnya. Muncul sejak 1980-an di kawasan Jalan Solo, minuman ini digandrungi dan menciptakan huru hara kebahagiaan bagi masyarakat Yogyakarta. Bukan hanya Sayidan, beberapa nama lain seperti Sarjito dan Santoso, serta Pajeksan, juga terciprat kebahagiaan lapen.

“Aku hampir setiap malam ke Pajeksan,” ujar Heru.

Sebagai tempat di mana kebiasaan minum begitu meriah, Pajeksan menjelma tak ubahnya wadah sosial. Di sana ada canda, juga diskusi menemukan ide-ide anyar. Tak jarang ada perkenalan di dalamnya. Dari lapen turun ke hati, berjabat tangan dan menjalin pertemanan.

Hampir setiap malam salah satu bilangan di kawasan Malioboro ini penuh sesak, baik oleh warga lokal ataupun wisatawan. Di jalan sepanjang hampir 500 meter itu orang-orang menggelar tikar dan menuangkan air kedamaian rasa stroberi atau moka dari dalam teko yang disediakan penjual. Tak ada rasa malu ataupun sungkan pada orang-orang di sekitar. Pesta semalam suntuk!

Saking lumrahnya, warga lokal menyediakan satu rumah kosong yang dijadikan tempat ‘penampungan’ orang-orang teler.

“Di situ tuh biasanya orang-orang mabuk pada tidur sampai besoknya,” kata Alit, salah seorang warga Pajeksan, seraya menunjuk salah satu rumah kosong dan reyot berpulas biru muda pucat di bilangan Pajeksan. “Besok pagi atau siangnya, mereka bangun, terus pulang. Hahaha.”

Yogyakarta, Solo, dan Semarang memiliki tradisi dan kebiasaan berbeda dalam mengonsumsi minuman beralkohol buatan lokal. (CNN Indonesia/Hesti Rika).

Kebiasaan minum itu terus berkembang akibat pertumbuhan penduduk yang pesat, yang menjadikan Yogyakarta kian heterogen. Mereka yang berasal dari luar daerah datang ke Yogyakarta dan membawa budayanya masing-masing, termasuk salah satunya kebiasaan minum.

Suasana senada juga terasa di kota tetangga, Solo, yang dikenal melahirkan minuman legendaris bernama Ciu. Minuman fermentasi dan distilasi tebu itu begitu dihormati dan hadir dalam sederet momen warg Solo.

Erlangga (56) masih ingat betul saat sekelompok orang membopongnya pulang ke rumah dalam kondisi mabuk. Setibanya di rumah, keluarga yang sudah menunggu menatapnya dengan pandangan biasa seraya tersenyum simpul dan membantunya masuk ke dalam kamar. Seolah mabuk ciu hal lumrah.

Erlangga meminum ciu bukan karena ingin terlihat gagah. Dia hanya menghormati si empunya hajat.

“Enggak enak sama yang ngundang,” kata bapak dua anak ini. Sambil bertayub dengan iringan musik dangdut, beberapa seloki ciu ditenggaknya. Teler pun akhirnya. “Kalau aku enggak minum (ciu), nanti dianggap enggak sopan.”

Ciu sempat menjadi minuman populer di seantero Solo. Ia menjadi minuman yang hampir selalu hadir di beragam acara warga, meski saat ini kehadirannya tak seramai sebelumnya. Saking populernya, ciu juga hampir selalu ada di setiap perempatan kampung.

“Dulu, kalau pulang sekolah, pasti aja nemu tukang-tukang becak pada minum di pinggir jalan,” kenang Erlangga.

Di Solo, keberterimaan masyarakat terhadap minuman ciu masih terbilang besar. Seorang budayawan asal Solo, Hendromasto Prasetyo, mengatakan ciu adalah hal yang biasa bagi warga.

“Mungkin karena sebagian besar warga Solo itu abangan, ya,” kata pria yang akrab disapa Hendro ini.

Kebiasaan minum di perempatan jalan, bagi Solo, adalah hal lumrah. Kebiasaan itu masih ada, meski tak seramai dulu.

Jangankan minum di perempatan jalan, bentrok yang terjadi karena minuman ciu pun dianggap hal biasa. “Itu, tuh, sudah biasa. Wajar saja, orang lagi minum terus diganggu, ya bentrok,” kata Hendro.

Solo, kata Hendro, tak seadiluhung yang dibayangkan orang-orang. Kiasan ‘putri Solo’ yang merujuk pada perempuan cantik, anggun, dan lembut lagaknya, disebutnya hanya mitos. Solo adalah kota dari segala kutub, semua jenis orang ada di sana.

“Kota itu besar bersama kerusuhan. Jangan kaget kalau ada orang mabuk atau ngamuk sembarangan. Itu sudah biasa,” kata Hendro.

Ada kalanya minum menjelma roh sekaligus semangat yang mempercepat gejolak aliran darah manusia. Tak sebatas pelarian dan selebrasi hidup, minum juga bermaksud pencarian akan sesuatu yang dihormati.

Heru tak menampik jika kebiasaan minum sering kali dianggap bentuk senang-senang belaka.

Namun, bukan selebrasi belaka yang dicari pentolan Dubyouth ini dari kebiasaan minum. Hampir setiap hari menenggak minuman, Heru justru mengejar roh dan semangat yang menjelma di dalamnya.

“Minum itu..,” ucap Heru seraya berhenti sejenak, “…spirit.” Ada sesuatu yang tak bisa didapat di kehidupan nyata, tapi hadir melalui rasa dan imajinasi yang bersembunyi di dalamnya.

Masyarakat Jawa pun membedakan ‘jiwa’ budaya minum dalam dua istilah yaitu ngunjuk dan ngombe. Meski sama-sama berarti ‘minum’, tapi keduanya punya perbedaan. Ngunjuk merupakan bahasa Krama Inggil yang lebih sopan dan punya makna untuk sesuatu yang dihormati. Sementara ngombe berasal dari bahasa Ngoko sebagai tingkatan terendah struktur bahasa.

“Orang Jawa punya penghormatan terhadap budaya minum. Ngunjuk, bukan ngombe,” ujar antropolog Universitas Indonesia, Semiarto Aji Purwanto. Secara antropologis, ngunjuk menunjukkan upaya menikmati atau mencapai sesuatu dalam hidup bagi orang-orang yang umumnya sudah mapan.

Tapi ngombe, lanjutnya, dilakukan tanpa mengembangkan cara minum dalam lanskap budaya. “Mereka haus, ingin mabuk saja.”

Thomas Pudjo, misalnya. Tahun 2000 adalah kali pertama bagi wartawan senior sekaligus salah satu pendiri Paguyuban Ngoenjoek Ciu (Pangunci) ini bersentuhan dengan minuman. Pertemuan itu terjadi saat momen peliputan Kerusuhan Kepulauan Maluku di Ambon. Rasa ngeri akan keganasan konflik membuatnya terpaksa menenggak minuman.

“Mereka turun bawa senjata dan saling sikat. Kalau enggak minum, saya enggak berani lihat itu (pertikaian),” kenang Pudjo, matanya menerawang. Minuman jadi penetral segala rasa yang berkecamuk dalam jiwa.

Minum bukan cuma perkara mabuk. Sebagaimana kalimat yang tersemat di salah satu pintu padepokannya di kawasan Pakem, Sleman, Yogyakarta. “Menulis adalah hal yang sederhana. Tapi, dua-tiga botol ciu yang memberinya spirit.”

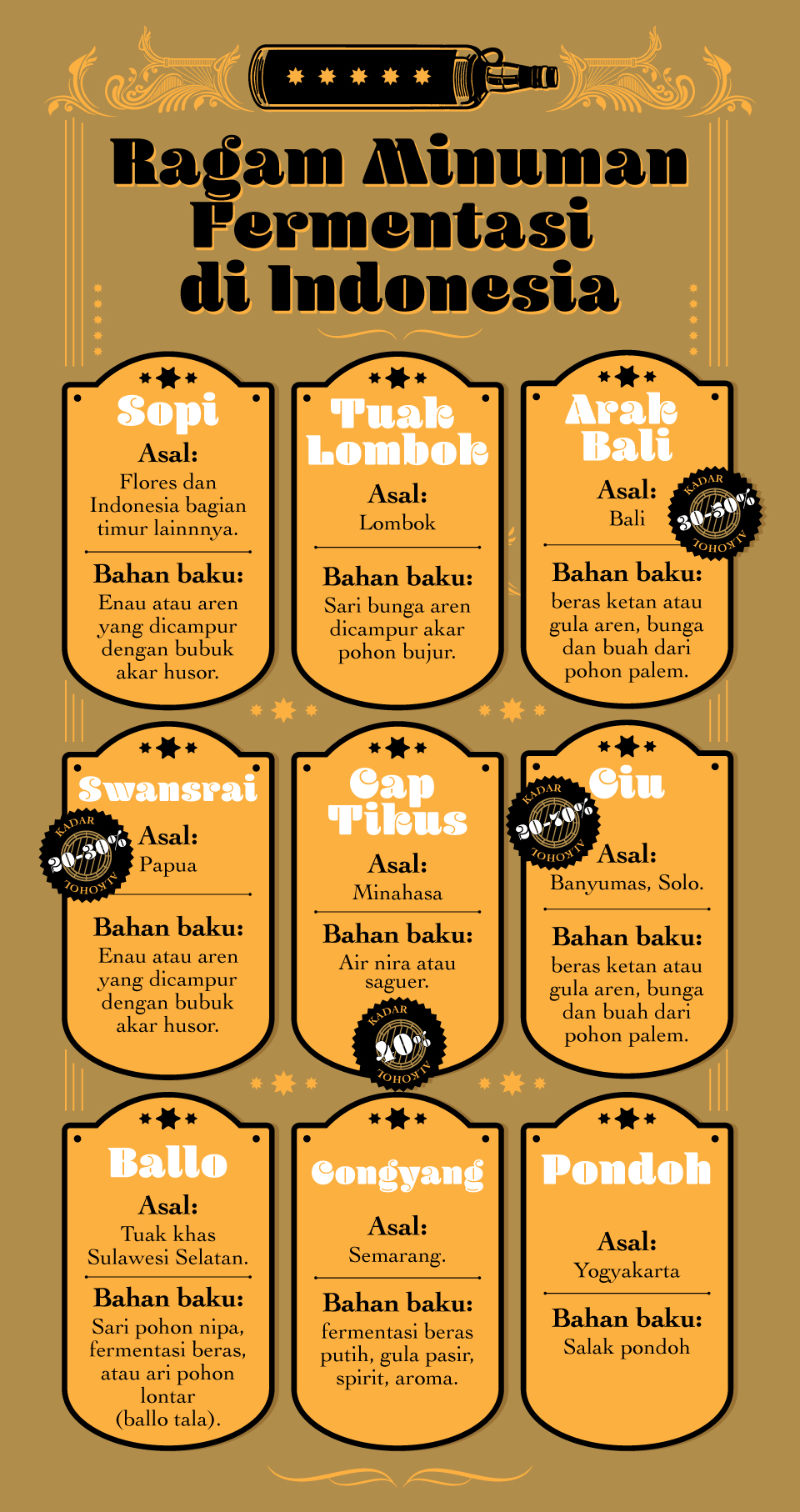

Budaya minum muncul seiring dengan hadirnya ragam minuman fermentasi di Nusantara yang diyakini sebagai salah satu warisan kebiasaan nenek moyang. Apalagi, sebagai negara tropis, Indonesia kelimpahan jenis ragam buah-buahan yang menjadi bahan baku minuman fermentasi.

“Minuman fermentasi adalah wujud nyata antara kekayaan alam dan kekayaan budaya yang ada di Nusantara,” ujar antropolog Universitas Indonesia, Raymond Michael Menot.

Raymond, yang pernah melakoni penelitian khusus soal minuman tradisional, menemukan bahwa minuman fermentasi menjadi tradisi di kebanyakan wilayah pesisir sebagai cara masyarakat beradaptasi dengan iklim.

“Di udara berangin, minuman itu (fermentasi) muncul,” kata dia.

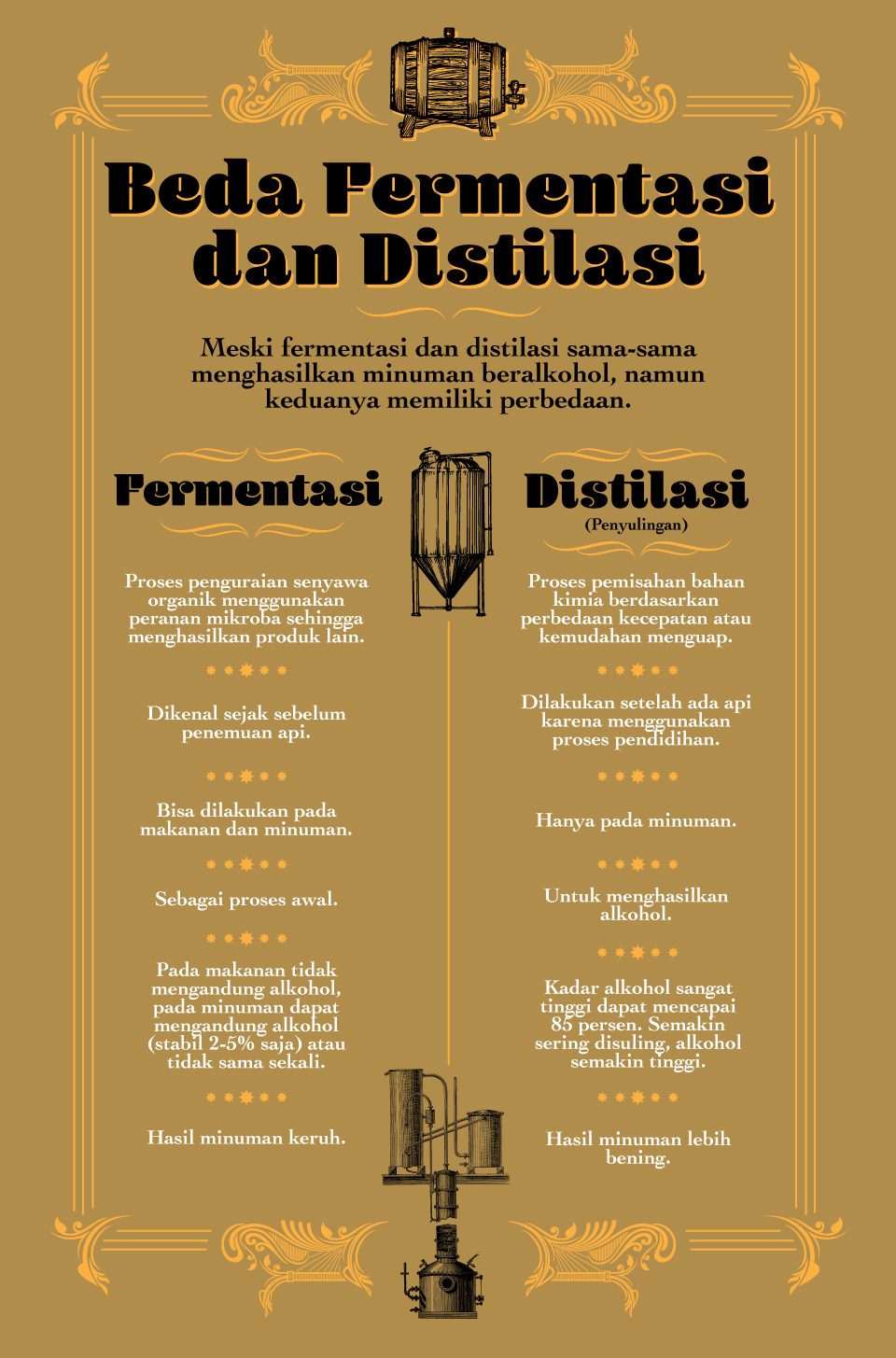

Fermentasi, kata Raymond, merupakan cara pembuatan air minum yang paling tua. Seiring masuknya budaya baru, istilah distilasi pun muncul. Nama terakhir ini merupakan teknik lain pembuatan minuman beralkohol, yang menurut Raymond, terpengaruh oleh budaya China dan Eropa yang datang ke Nusantara. Alhasil, ragam minuman fermentasi dan distilasi tradisional mewarnai aneka kearifan lokal dari Sabang sampai Merauke.

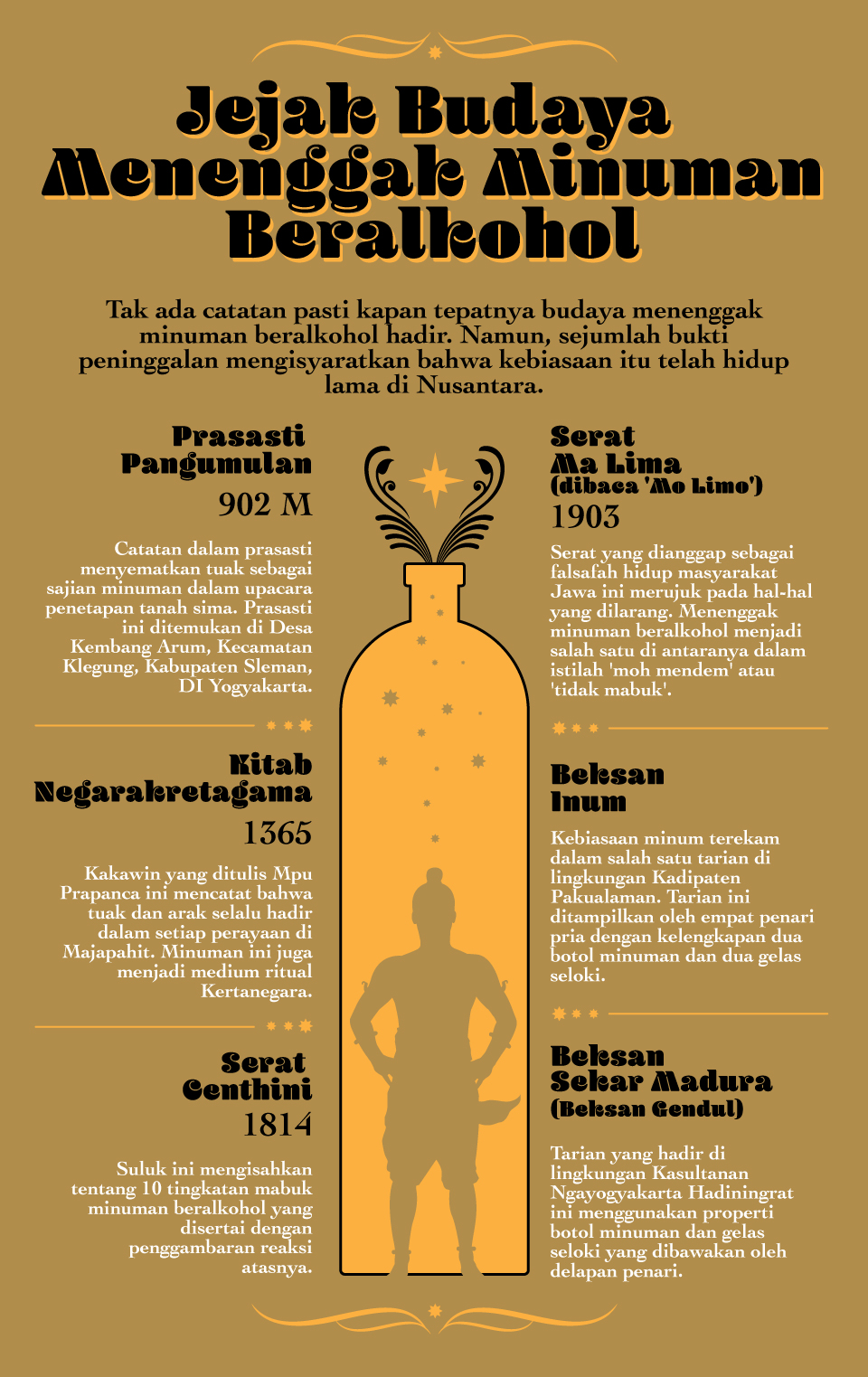

Ada gula, ada semut. Ada minuman, ada para peminum yang mencecapnya. Ragam minuman tradisional itu tak pelak membuat kebiasaan minum pun tumbuh di Nusantara, meski dengan makna yang terus bergeser mengikuti zaman.

“Minum tidak bisa disebut sebagai penyimpangan. Tapi itu bentuk kontinyuasi dari yang dulu pernah ada,” ujar antropolog Universitas Indonesia, Semiarto Aji Purwanto.

Menulis adalah hal yang sederhana. Tapi, dua-tiga botol ciu yang memberinya spirit. - Thomas Pudjo

Sejarah mencatat, kebiasaan minum telah hadir lama sebelum Indonesia menjadi bangsa. Catatan itu dibuktikan dalam naskah Nagarakretagama (1365) yang ditulis pada masa keemasan Kerajaan Majapahit abad ke-14. Dalam naskah itu dikisahkan, minuman beralkohol seperti tuak nyiur, arak kilang, dan tuak rumbya menjadi hidangan utama sebuah jamuan. Minuman-minuman itu ditaruh dalam sejumlah porong dan guci.

Salah satunya dilakukan Sri Raja Kertanegara, raja terakhir pemimpin Singasari, kerajaan Hindu (Siwaisme)-Budha di Nusantara. Dalam naskah yang sama, sebagai seorang Tantrayana, Kertanegara dikisahkan menjalani tradisi pemujaan yang merujuk pada hal-hal bersifat destruktif atau hedonisme dalam bahasa yang lebih kekinian. Ragam ritual yang hadir pun tak lepas dari pelbagai kebiasaan seperti minuman beralkohol dan seks demi pencapaian nirwana.

“Itu (minuman beralkohol) sifatnya sakral,” kata Aji menegaskan.

Dalam tradisi Hindu-Budha, tuak dan arak punya posisi penting, sebagaimana yang tampak pada masyarakat Dayak-Kaharingan hingga saat ini, misalnya, yang memiliki minuman Baram. Minuman fermentasi beras khas Kalimantan Tengah itu tak cuma menjadi bagian dari identitas, tapi juga terkait hal-hal yang bersifat kultural dan mitologis. Baram digunakan dalam upacara Tiwah, ritual mengantarkan jiwa atau roh manusia yang telah meninggal dunia menuju tempat yang dituju.

“Minuman jadi hal penting dalam penyusunan konteks kebudayaan,” kata Aji.

Beda dulu, beda sekarang. Seiring berjalannya waktu, minuman fermentasi dan distilasi beserta kebiasaan minum yang pernah merona di masa lalu kian mengalami pergeseran makna.

Di beberapa daerah, termasuk Jawa, minuman beralkohol berubah dari sesuatu yang sakral menjadi yang profan. “Jelas ada perubahan. Minum arak sangat berfungsi di masa Kertanegara, tapi makin ke sini, fungsinya berubah,” jelas Aji.

Perubahan itu dibuktikan oleh beberapa catatan literatur yang menggambarkan budaya minum yang berubah menjadi sebentuk hedonisme dan proses pembaratan.

Kuntowijoyo dalam Raja, Priyayi, dan Kawula: Surakarta 1900-1915, misalnya, mencatat kegemaran Pakubuwana X di Kasunanan Surakarta melakukan kundisi—dalam bahasa Inggris berarti ‘toast’—dengan residen-residen pada zamannya. Juga Anak Bangsawan Bertukar Jalan, ketika Budiawan mencatat kebiasaan dansa-dansi serta pesta yang merasuki kehidupan Pura Pakualaman saat kepemimpinan Pakualam IV.

Namun, Aji menampik perubahan makna budaya itu disebabkan kehadiran Belanda di Nusantara. Menurutnya, perubahan itu terjadi tepat setelah Islam membawa pengaruh luas di tanah Jawa, apalagi dengan kehadiran Kesultanan Mataram Baru.

“Jadi kesannya hedonis, seolah-olah itu terjadi karena kedekatan mereka dengan Belanda. Padahal tidak,” kata Aji.

Kiwari, tanpa orang-orang Eropa atau ritus-ritus tertentu, budaya menenggak minuman beralkohol tetap hadir mengisi sendi-sendi kehidupan masyarakat Bumi Pertiwi dari Sabang sampai Merauke. Kebiasaan minum itu berkembang seiring kekhasan budaya setiap daerah.

Ada beberapa kelompok yang masih menghargai dan menghormati budaya minum yang tumbuh di daerahnya masing-masing. Seperti Pras, yang mencoba menghargai keduanya: Congyang dan Semarang.

“Aku menghormati Congyang sebagai minuman asli Semarang. Aku juga menghormati kultur Semarang. Biarin aja aku minum sendiri, tanpa harus dilihat orang.”

-

Naskah: Asri Wuni

-

Tim Redaksi: Anugerah Perkasa, Vetriciawizach Simbolon, Christina Andhika Setyanti, Ardita Mustafa, Agung Rahmadsyah, Puput Tripeni Juniman, Elise Dwi Ratnasari, Aulia Bintang

-

Fotografer: Hesti Rika

-

Infografis: Fajrian

-

Aset grafis: iStock

-

Tata Letak: Fajrian, Muhammad Ali